Das Nauentor bietet Raum für das Zusammenwirken verschiedener Nutzungen und Menschen. In den oberen Geschossen wird ein Beitrag zu dem in Basel dringend benötigten Wohnraum mit einem Anteil von etwa einem Drittel geschaffen, ist der Projektseite zum Areal Nauentor zu entnehmen. Die Initiative ist sehr erfreuliche, stossend ist, dass ausgerechnet um den Bahnhof SBB herum beim Erstellen neuer Hochhäuser nur die Parkraumbewirtschaftung für Autopendler ein Thema ist, Veloparkraumbewirtschaftung hingegen nicht. Platz für komfortable Veloparkplätze – ebensolche PP für Mitarbeiter der SBB, Lokführer, Zugbegleiter, SBB Cargo, Post etc. – kommen abhanden.

Ein zweiter Turm auf dem BIZ-Areal auf dem Stadtraum Bahnhof, der mit dem bestehenden und von Martin Burckhardt entworfenen Turm verbunden sein soll, wird einen weiteren städtebaulichen Akzent am Bahnhof setzen. Nach Auffassung der Jury habe der Entwurf das Potenzial, «die wachsende Skyline von Basel» zu bereichern, und passe «gut zu den geplanten Entwicklungen der näheren Umgebung». Die geplante Höhe des zweiten Turms von 107 Metern gibt dennoch Anlass zu Fragen. Er überragt damit den ersten BIZ-Turm um fast 40 Meter und ebenso das gegenüberliegende Baloise Hochhaus von Miller & Maranta.

Arbeiten und Wohnen am Bahnhof verkürzt die Arbeitswege, Binnenverkehr nimmt ab. In der Realität fördern die privaten Neubauten den Langsamverkehr wenig, planen ausreichend Veloabstellplätze für ihre Mitarbeiter selten. Die Autos aus den neuen Tiefgaragen an den zahlreichen Velos sicher vorbeizuführen ist anspruchsvoll, besonders hier, wo mit dem Tram wenig Raum zur Verfügung steht.

. .Ein positiver Effekt mit dem Hochhaus am Gleisfeld wäre doch, dass für Umsteiger Tram, Bus, Fussgänger und Velo mit Gleisanschluss mehr hochwertiger Raum gewonnen ist, Pendler endlich der Komfort erhalten, der ihnen als Kundschaft der SBB zusteht. Bei Anpassung des Zonenplans oder Bauauflage muss jetzt genau hingeschaut werden und die verbindlichen Vorgaben eingefordert werden. Das trifft neben dem von der BIZ skizzierte Bauvorhaben auch auf das Areal Nauentor zu.

Am Ostflügel des Bahnhof Basel SBB liegt ein Veloschwerpunkt, der gemäss Richtplan verbessert werden muss. Ein Mio. schwerer Velotunnel, später vom Amt für Mobilität als Velo- und Personenunterführung Ost deklariert, ist bereits im Vorfeld politisch kontrovers bis ablehnend bewertet worden. Der Kanton Basel-Stadt musste jetzt die Anschlüsse der PU Ost an oder unter dem Centralbahnparking klären.

. .

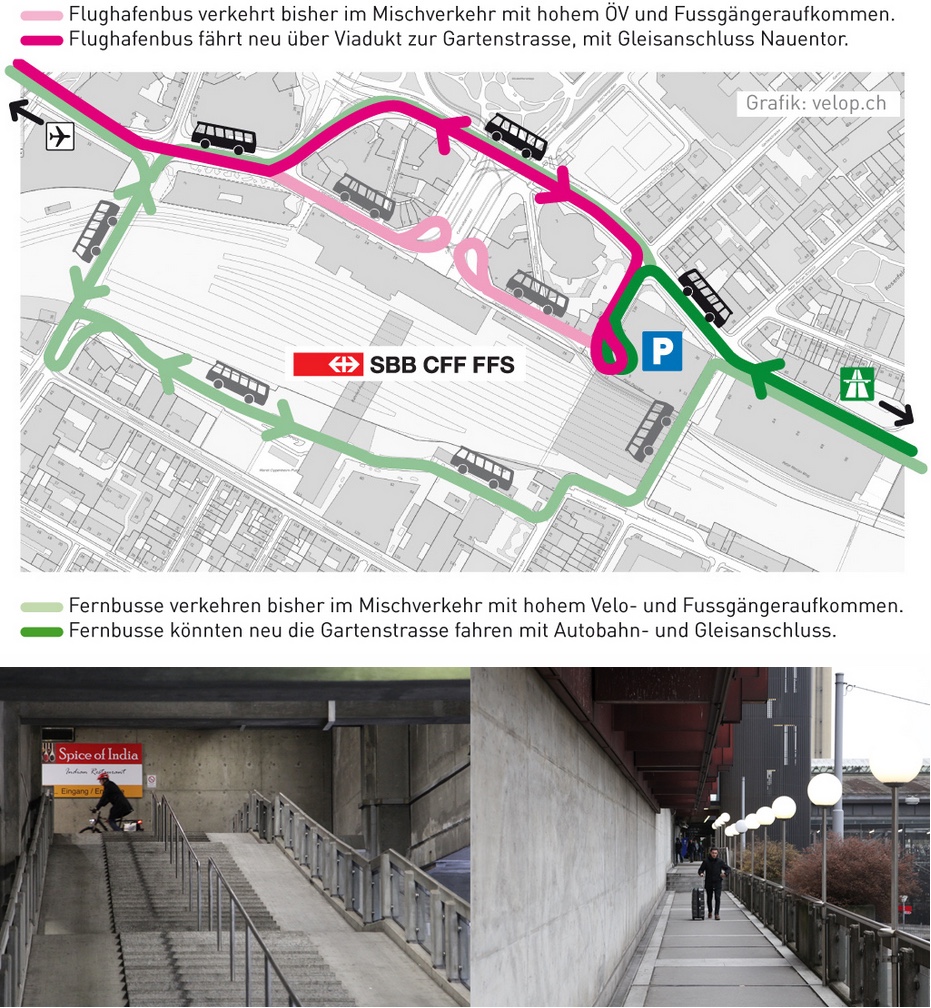

Warum kein Busbahnhof an der Gartenstrasse? Der Projektleiter Mobilitätsplanung Kanton Basel-Stadt schreibt auf Anfrage: Die von velop.ch gezeigte Führung des Busses (Bilder links) sei nicht möglich. Das heisst, es müssten Anpassungen an Kreuzungen und Strassen vorgenommen werden.

Zudem wäre der Standort weiter entfernt als die heutige Bushalteselle. Der Bund und die Kantone planen einen Anschluss des Euroairports EAP an das S-Bahn-Netz der Region. Eine Busverbindung vom Bahnhof an den EAP ist dann vermutlich in der heutigen Form nicht mehr sinnvoll.

Kommentar: Der Verkehrsfluss an der Markhalle ist hoch, Anpassungen der Strasse für Doppelgelenkbusse ist auch an der Stelle nötig. Dass der Postreiterbau als Bussschlaufe bestens funktionert, konnte während der Gleiserneuerungsarbeiten am Centralbahnplatz beobachtet werden (3. Bild links).

Inzwischen ist der Westflügel fertiggestellt. Das Chaos an den Haltekanten der Linie 50 zum Flughafen, der Linie 48 zum Bachgraben und der Linie 30 in Richtung Universität und zum Badischen Bahnhof hat noch zugenommen. Alle Linien mussten an der südlichen Haltekante gebündelt werden, damit die Wendeschlaufe für den Doppelgelenkbusse passierbar bleibt.

Mit der Fertigstellung der provisoischen Passerelle West um 2025, würden mehr Fahrgäste durch den Westflügel kommen und deshalb die Fahrgasttröme entzerren, zitiert bzbasel.ch am 10.5.2023 Nicole Ryf, Mediensprecherin des Bau- und Verkehrsdepartements.

. .Anlässlich einer Veranstaltung der neuen Gruppe Bahnhof sagt Thomas Staffelbach von SBB Immobilien, dass die Fussgängerströme mittel-/langfristig von den Geleisen nebst der bestehenden Passerelle an eine provisorische Passerelle an die Markhalle und eine verbreiterte Margarethenbrücke geführt werden. Dieselben Vorschläge wurden zur Vernehmlassung Stadtraum Bahnhof vorgelegt.

Die gute Idee hat einen Haken: Auf der Margarethenbrücke ist es laut und staubig. Die Fahrzeuge bewegen sich zwischen 2 Kreuzungen an den Brückenenden im Stop-and-Go-Modus über die Margarethenbrücke! Ohne Reduktion des Verkehrs sind die Fussgänger Feinstaub und CO2 ausgesetzt. Bahn-Drämmli, Drämmli-Drämmli, Bahn-Velo, Bahn-Fussgänger – alles emissionsfrei. Pendler, welche nachhaltige Mobilität nutzen und dafür bezahlen, haben ein Recht auf gute Luft.

. . Bahnhof Basel SBB: Kurzparkplätze und Fernbusse unmittelbar am Gleisfeld Gundeldingen.

Bahnhof Basel SBB: Kurzparkplätze und Fernbusse unmittelbar am Gleisfeld Gundeldingen.Parkplatzabbau, Velo-Highways und Tempo 30 – so krempelt Links-Grün die Stadt um: [...] Im neuen Richtplan plant der Stadtrat gleich sechs neue Busstrecken, die meisten davon in Zürich-Nord, um die Quartiere besser zu erschliessen. Weitere drei Strecken will der Stadtrat verlängern. Die Quartierbuslinien sollen die Wohngebiete besser erschliessen und Anschlüsse an das übergeordnete Tram- und Busnetz schaffen. Dabei soll auch vermehrt auf Elektrobusse gesetzt werden.

Auch im Fern- und Regionalverkehr will der Stadtrat noch stärker auf den Bus setzen. So soll am Bahnhof Altstetten mittelfristig ein Reisebus-Terminal entstehen, der den Busbahnhof Sihlquai ersetzt. Zudem will er am Hauptbahnhof und an touristischen Orten in der Stadt Haltestellen für Reisebusse einplanen. Gegen alles, was mit dem Reisebusverkehr zu tun hat, wehrt sich die GLP. Das gehöre nicht in einen kommunalen Richtplan, weil der Regional- und Fernverkehr kantonal geregelt werden müsse. tagesanzeiger.ch (Paywall) vom 25.6.2021

.

Flixbus gegen SBB: Der grosse ÖV-Kampf findet auch im Kleinen statt – auf einem zugestellten Parkplatz Die grasgrünen Busse von Flixbus sind im Zürcher Stadtbild längst zu einem vertrauten Anblick geworden. Zuletzt auch in Oerlikon, wo auf dem unansehnlichen, etwas verlassenen Parkfeld zwischen Regensbergbrücke, Bahnhof und Hofwiesenstrasse Abend für Abend eines der Gefährte parkiert wird. Pikantes Detail: Das Areal gehört ausgerechnet den SBB, die mit der deutschen Busgesellschaft für Reisen nach München oder Mailand in harter Konkurrenz stehen. NZZ vom 27.06.2018

Die Städte tun sich schwer mit einem neuen Angebot im öffentlichen Verkehr. Knackpunkt sind die Halteorte. Die Gretchenfrage lautet: am Bahnhof oder am Stadtrand? NZZ vom 27.9.2017

Der Fernbus soll künftig direkt in die Stadtzentren fahren. André Kirchhofer, Vizedirektor des Nutzfahrzeugverbands Astag sagt dazu: «Ja, es braucht Carhalteplätz für Fernbusse, für den privaten Reisebusverkehr – möglichst im Zentrum der Städte. Wir sind uns aber bewusst, dass das ein schwieriges Unterfangen ist», sagt er. In der Innenstadt sei das nicht möglich, heisst es aber vom Städteverband. Direktorin Renate Amstutz erklärt: «Wir dürfen nicht vergessen, dass in den meisten Städten bereits heute die räumlichen Verhältnisse kaum eine grössere Menge haltender Fernbusse an den Bahnhöfen oder an den Bushöfen zulassen würden.» Deshalb denkt Amstutz eher an Standorte am Rand der Städte, in Autobahnnähe. «Entscheidend ist, dass diese Haltepunkte ausreichend an den öffentlichen Verkehr angebunden sind – zum Beispiel mit einem Bus, der ins Stadtzentrum fährt oder dass sie in der Nähe einer S-Bahn-Haltestelle liegen.» So brächte das zusätzliche Fernbusangebot nicht zusätzlichen Verkehr in die Innenstädte.

SRF News Schweiz vom 20.10.2017

Die Fernbusstation im Hinterhof? «Das ist keine gute Visitenkarte für Touristen, die in die Schweiz kommen», kritisiert Kirchhofer. Er sähe es gern, wenn alle Busunternehmen die öffentlichen Haltestellen benutzen dürften. «Die Erfolgschancen der Fernbusse sind umso grösser, je besser und zentraler die Haltestellen sind», gibt er zu bedenken. Doch würde dadurch nicht der bestehende öffentliche Verkehr zu stark konkurrenziert? «Das ist eine politische Grundsatzdebatte, die man hätte führen müssen, bevor der Bund Fernbussen Konzessionen erteilt», sagt Kirchhofer. AZ-Medien / Nordwestschweiz am 27.2.2018

.Während die Strassenbahn boomt und die Dieselloks ausrangiert sind, wie geht es weiter mit der Föderung der Elektromobilität? Warum sind in anderen Ländern mehr Elektroautos im Verkehr zu sehen als in der Schweiz? Gewiss ist der Preis eines Neuwagens mitentscheidend: Ein Elektro-VW Golf kostet in der Schweiz CHF 4'000.– mehr als die Benzinvariante. Wer sich einen Renault zulegen möchte, bezahlt für einen elektrischen Zoe zum vergleichbaren benzinbetriebenen Clio sogar CHF 10'000.– mehr. In Norwegen beispielsweise ist eine Elektro-Variante nur CHF 1'300.– bis 1'800.– teurer. Grund dafür ist die Befreiung der Elektrofahrzeuge von der Mehrwertsteuer. Norweger profitieren zusätzlich an tieferen Betriebskosten, dazu zählen Rabatte beim Tanken, Gratisparken, Gratisbeförderung auf Fähren sowie die Öffnung der Busspuren für Elektrofarzeuge bei Stau. Auch bei der Infrastruktur punktet Norwegen: Auf Hauptstrassen sind alle 50 km Schnell-Ladesrationen installiert. Zudem ist bei Stau die Öffnung der Busspuren für Elektrofarzeuge verordnet. Darüber hinaus hat das Parlament beschlossen, dass ab 2025 nur noch Elektroautos zugelassen werden sollen. Quelle: K-Tipp

.Das forum-elektromobilitaet.ch (gegründet 2010 als Kompetenzzentrum von Astra und TCS) schlägt in ihrer Roadmap als Massnahmen zur Förderung der Elektromobilität bis 2020 angebotsseitig die Senkung der Herstellungskosten der Elektrofahrzeuge vor, um damit auf das Preisniveau ähnlich ausgestatteter Verbrenner zu kommen. Als nachfrageseitige Massnahmen attestiert das forum die frühzeitige Bestellpolitik von Firmenflottenbetreibern sowie den Aufbau eines Nachfragesogs bei privaten Kundinnen und Kunden durch Testmöglichkeiten, Mobilitätsberatung und objektiver Berichterstattung grösstmögliche Wirkung zum Erreichen der Ziele. 2012 nennt sich das forum eletromobilität neu swiss-emobility.ch und ist nun von Amag bis zu Solarspar ein breit aufgestellter Verband. Trotzdem oder gerade darum hinken die Ambitionen denjeniger andere Länder hinterher. Die Motorfahrzeugsteuer für Elektroautos ist in jedem Kanton anders geregelt, die meisten privilegieren Elektroautos, aber auch diskriminierende Steuerpraktiken existieren. Die Steuer- und Abgabepolitik im Bereich der Motorfahrzeuge ist Kompetenz der Kantone, wird in der aktuellen Roadmap als Problem erkannt. Bis Ende 2020 soll jeder zehnte verkaufte Neuwagen in der Schweiz ein sogenanntes Steckerfahrzeug sein [...]. Bei durchschnittlich 300'000 Neuwagen pro Jahr sind das etwa 30'000 Stück. 2018 lag der Anteil bei 3 Prozent, also ungefähr 9000 Stück, hält das Instituts für Wirtschaft und Ökologie an der Universität St. Gallen in ihrer neuesten Studie fest. Quelle: tagesanzeiger.ch

Der VCS auf der anderen Seite des politischen Spektrums engagiert sich für eine Steigerung des Marktanteils des öffentlichen Verkehrs (öV) gegenüber dem motorisierten Individualverkehr (MIV). Öffentliche Verkehrsmittel werden schon lange und erfolgreich elektrisch betrieben (Bahn, Tram und Trolleybus) und produzieren weit weniger Emissionen pro Kopf als der motorisierte Individualverkehr. [...] Der VCS vertritt die Ansicht, dass die Elektrifizierung des motorisierten Individualverkehrs Chancen bietet, aber keineswegs eine befriedigende Antwort auf die Frage nach der vernünftigen und vertretbaren Begrenzung des Verkehrswachstums.

Update vom 8.11.2022: Die Perrons des Basler Bahnhofs SBB sollen aus dem Raum Margarethenbrücke mit Lift und Treppen besser erschlossen werden. Geplant ist eine neue 15 Meter breite Fussgängerbrücke. Die Inbetriebnahme der auf östlicher Seite unmittelbar an die Margarethenbrücke anschliessenden Bauwerks ist auf 2037 geplant. Sie soll die Perrons über die gesamte Breite mit Treppen, Rolltreppen und Doppelliften verbinden.

Wie die SBB mitteilen, sind dazu umfangreiche Bauarbeiten nötig. So müssen die fünf Perrons an den Gleisen 4 bis 12 nach Westen verlängert werden. Zu diesem Zweck soll der französische Bahnhofsteil ("Bahnhof SNCF") abgebrochen werden. Die SBB sprechen von einem "Rückbau des französischen Bahnhofsteils". Die Gleise im Bahnhof SNCF enden somit nicht mehr am heutigen Ort, vielmehr werden sie in den Bahnhof Basel SBB integriert und durchgebunden.

An dessen Anfang ist ein Gestaltungswettbewerb geplant. Die SBB will diesen im zweiten Halbjahr 2023 via siamp.ch ausschreiben, der Beschaffungsplattform des Bundes und der bundesnahen Unternehmen.

. .